界面新聞記者 | 李科文

界面新聞編輯 | 謝欣

11月18日,西充縣疾控中心向界面新聞回應被疫苗企業發帖催收事件,相關負責人表示,縣疾控中心與疫苗供應方科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司(下稱:科園貿易)已進行多次溝通,雙方就回款事宜達成協商。由于此前財政支付流程調整等客觀因素,疫苗回款支付曾有所延遲,但目前相關問題已得到解決。

相關負責人介紹,資金安排已與縣財政部門完成銜接,上個月已支付科園貿易20萬元,本月底計劃再支付40萬元,預計本年底將完成協商金額的支付。同時,后續疫苗采購及基本疫苗供應均正常進行,不會受到影響。

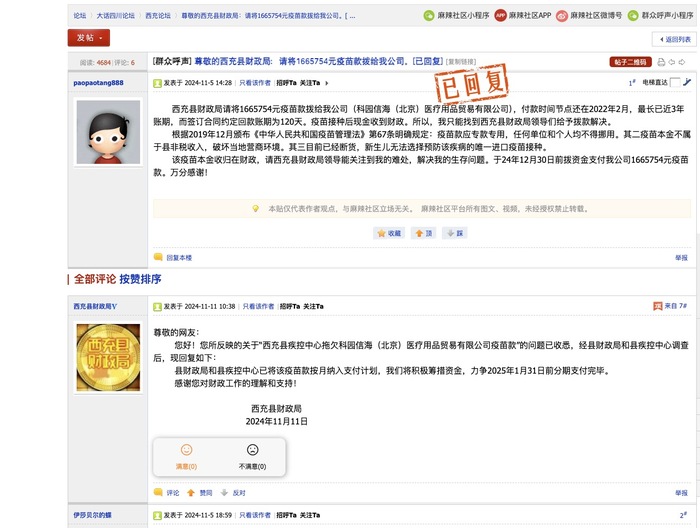

此前,11月5日,在四川省網上群眾工作平臺,科園貿易相關工作人員給西充縣財政局寫了一封催款貼,請求對方撥付已被拖欠近3年的166萬元疫苗款。對此,西充縣財政局回帖表示,縣財政局和縣疾控中心已將該疫苗款按月納入支付計劃,將積極籌措資金,力爭2025年1月31日前分期支付完畢。

科園貿易是上海醫藥旗下疫苗流通子公司,也是國內在疫苗流通領域的龍頭企業,無論是從被拖欠的對象、金額、還是時間來看,這一事件都預示著其并非單一個例,而是早已成為行業內的普遍現象。

實際上,自2023年起,自費疫苗回款難已成疫苗行業內眾所周知的難題。

不少上市公司的財務數據也已顯示出蛛絲馬跡。例如2020至2023年,智飛生物的應收賬款從最初的66.24億增長到270.59億元;萬泰生物的應收賬款從最初的6.91億增長到29.91億;歐林生物的應收賬款從最初的1.91億增長到4.91億等。

疫苗根據支付性質分為兩類:第一類疫苗和第二類疫苗。第一類疫苗由政府統一采購,供公民免費接種,常見的如乙肝疫苗、脊髓灰質炎滅活疫苗;第二類疫苗則為自費疫苗,由公民自愿接種,諸如狂犬疫苗、流感疫苗和宮頸癌疫苗。

其中,在自費疫苗的采購體系中,縣級疾控中心匯總需求后提交至省級疾控中心,由省級疾控中心負責組織全省的集中采購,確定中標企業、品種、規格及價格。之后,地方疾控中心(如縣或區級)會與中標企業簽訂采購合同,負責具體的疫苗采購與分發。即真正采購與分發疫苗的是地方疾控中心。

“事實上,正常情況下,自費疫苗從商業交易的邏輯上出發并不存在回款難點,”11月18日,一名疫苗行業從業者向界面新聞表示。疫苗銷售采取零差價模式,且由消費者直接支付費用,一手交錢、一手接種,交易鏈條清晰,理論上不應出現欠款問題。不過,疫苗流通的實際操作需要經過多個環節,回款周期因此被拉長。

關鍵的難點往往出現在接種完成后的后續流程。

這位從業人士表示,假設疫苗從企業發貨至地方疾控,通常需要約一個月時間;地方疾控再分發至接種點或醫院,接種后按照約定流程結賬,接種點或醫院完成資金結算至少需要一個月。隨后,地方疾控再審批并將款項返還至企業,審批和支付流程同樣需要一個月左右時間。這樣一來,即使所有環節運行順暢,回款周期也需要三個月左右。

“這已經是各方高效協作、不拖延流程的理想情況,”他補充道。“現實中,任何一個環節的延遲都會進一步拉長整體回款時間。”

智飛生物總裁蔣凌峰此前曾在接受CCTV2財經頻道采訪時透露,6個月內回款的已是非常優質的客戶。一般回款周期為1年,甚至有的地方會更長。期間就存在巨大的資金成本。

除此之外,接種單位和財政部門挪用已收取的疫苗款也是潛在問題。地方疾控中心的定位就顯得非常尷尬。

作為疫苗流通環節的核心樞紐,地方疾控中心承擔著采購疫苗、為接種單位供應疫苗以及回收款項的職責。然而,疾控中心與接種單位之間并不存在直接的上下級管理關系,這導致疾控中心在回款問題上缺乏足夠的約束力和強制性措施。

據《經濟觀察報》報道,一位曾參與疫苗接種業務的民營醫院管理人士透露,部分醫院在財政困難時,會將收取的疫苗款挪用于其他用途,如發放工資或采購設備,以維持日常運營。有的社區衛生中心甚至拖欠疾控中心疫苗款長達一到兩年,這無疑加劇了疾控中心的資金壓力。

對此,11月18日,另一名疫苗業內人士向界面新聞表示,針對拖欠疫苗款的接種點,某些疾控中心只能采取“少發貨”或“不發貨”的應對措施,迫使接種單位結清款項。甚至一些地方已經采取了現款現貨的供貨政策,以防止欠款積壓的情況進一步惡化。

此外,疫苗資金的流向還暴露出另一層結構性問題。據《經濟觀察報》,不少縣級疾控中心未設立專門賬戶,疫苗款不直接回到疾控中心,而是匯入地方財政賬戶。疾控部門在支付企業款項時,需先向財政申請撥款,這導致許多疾控中心沒有對疫苗資金的主導權。