采訪 | 李響

圖 | 汪曉青

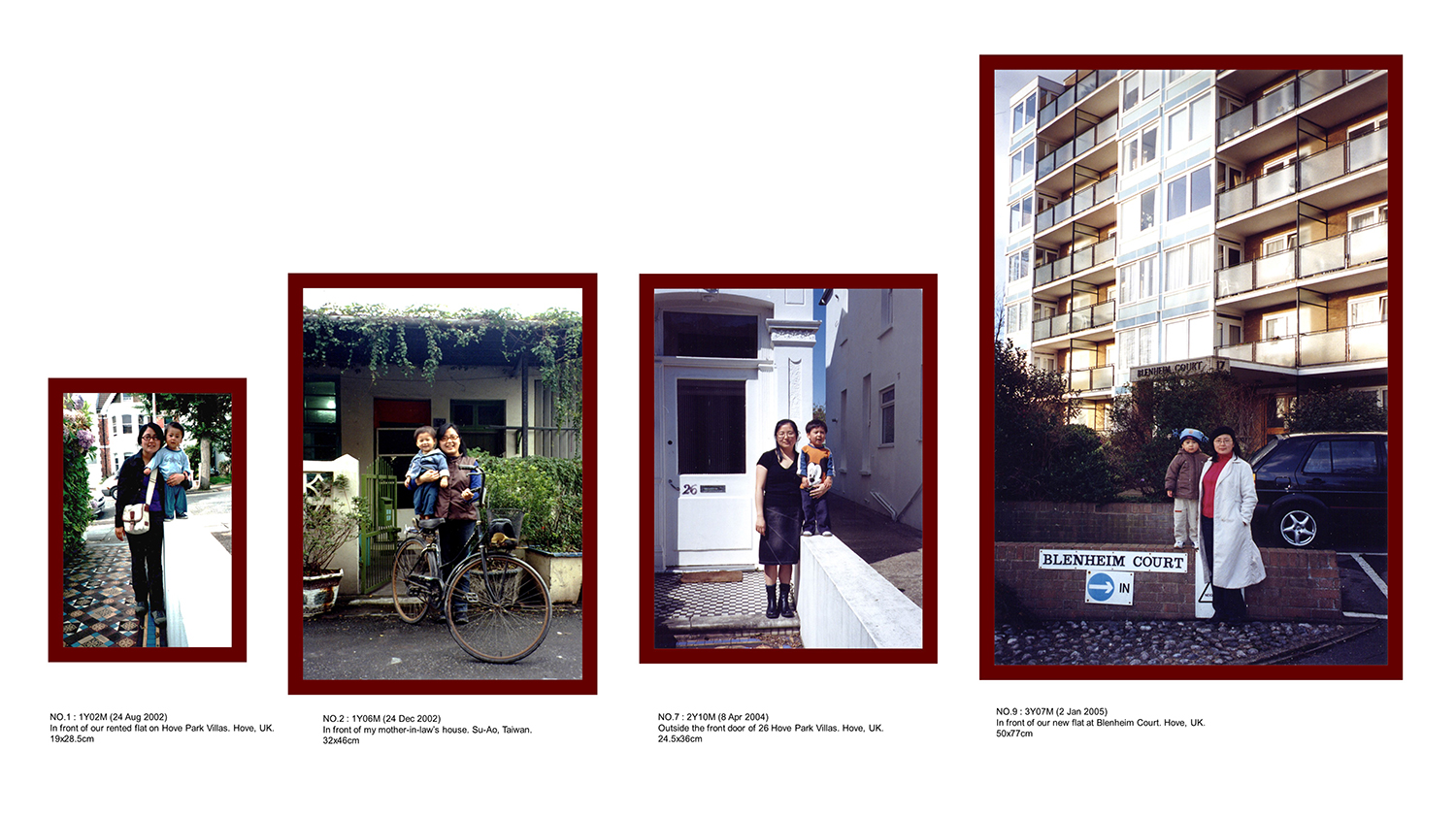

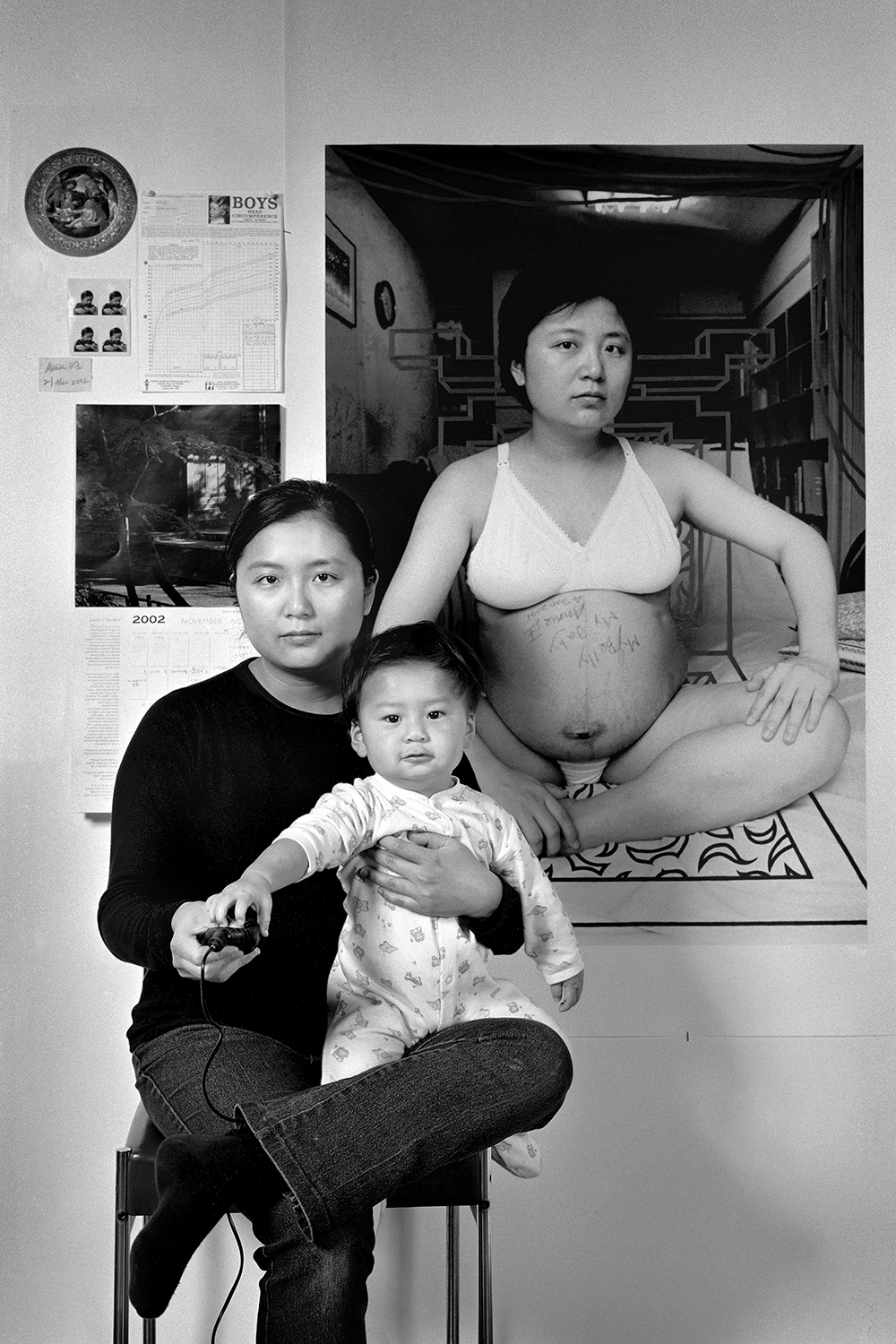

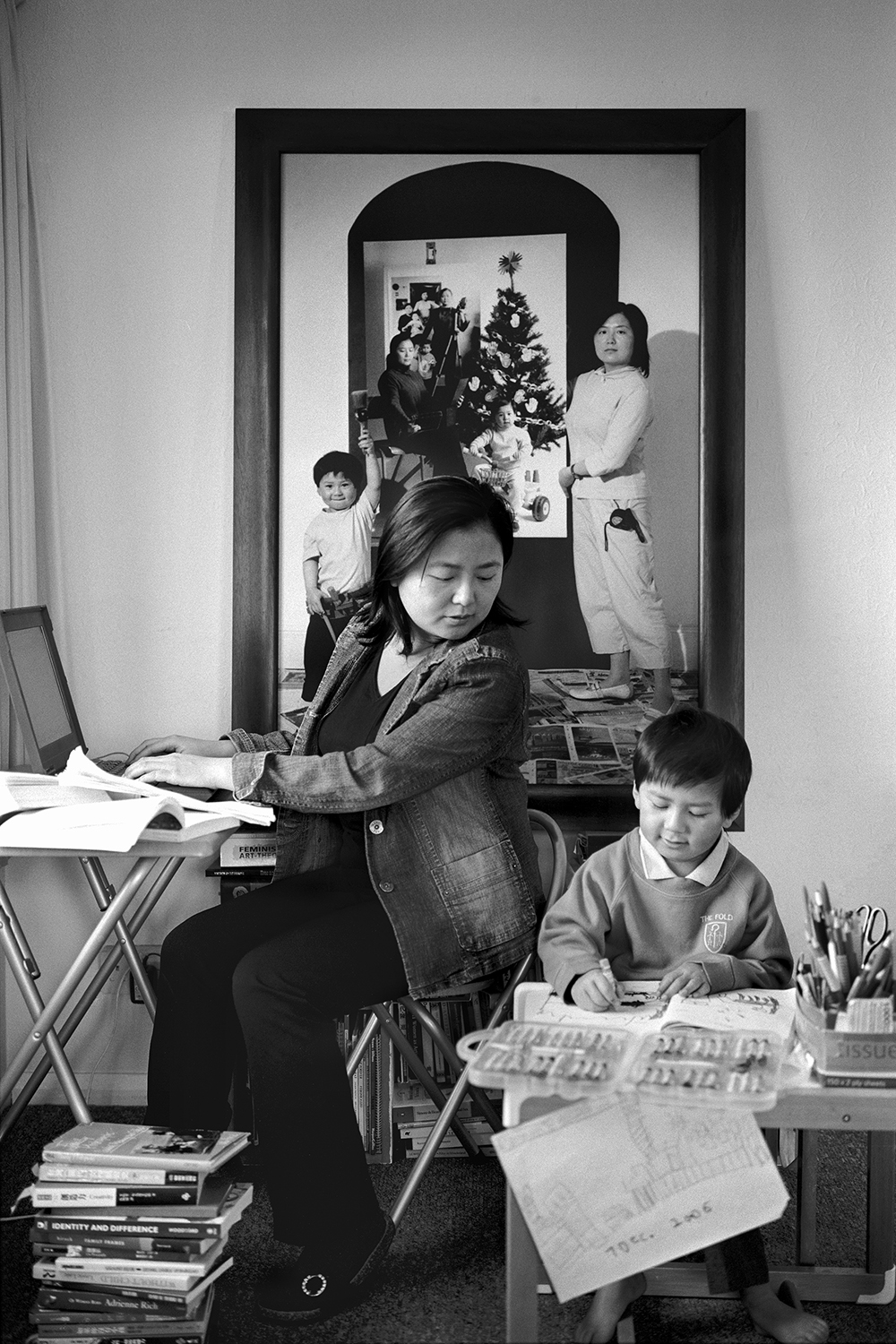

2000年,出生于中國臺灣的汪曉青在倫敦大學讀藝術創作博士。剛剛入學的她懷孕了,這個生命中的重要轉變,讓她既害怕又緊張。當時藝術界對母職的討論不多,許多女性藝術家甚至刻意回避這一身份,以免被貼上“家庭化”的標簽。而汪曉青決定直面這個主題,用相機記錄自己從懷孕到孩子長大的全過程。隨著時間推移,照片中的孩子漸漸長大,而她的面容和身體也在變化。

最初,汪曉青的作品被很多人質疑。母親的疑問是,為什么暴露身體?她的導師則問:誰會對一個亞洲女性做媽媽的故事有興趣?但汪曉青沒有停止思考和行動,她一直在尋找屬于自己的表達方式。漸漸地,她的鏡頭讓這種生命的力量被看見。她的照片既私密又具有普遍性,讓許多女性感動,產生共鳴。

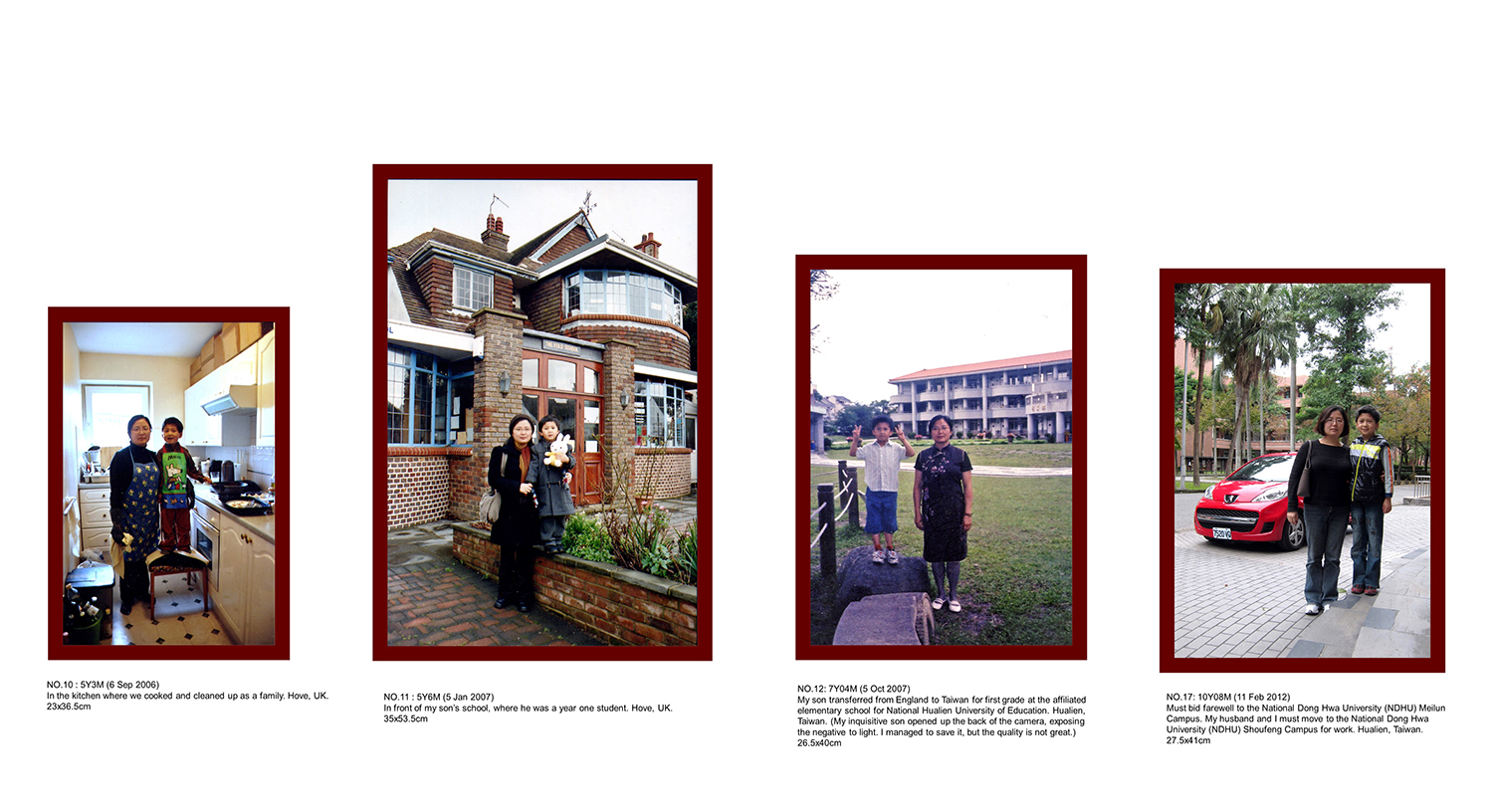

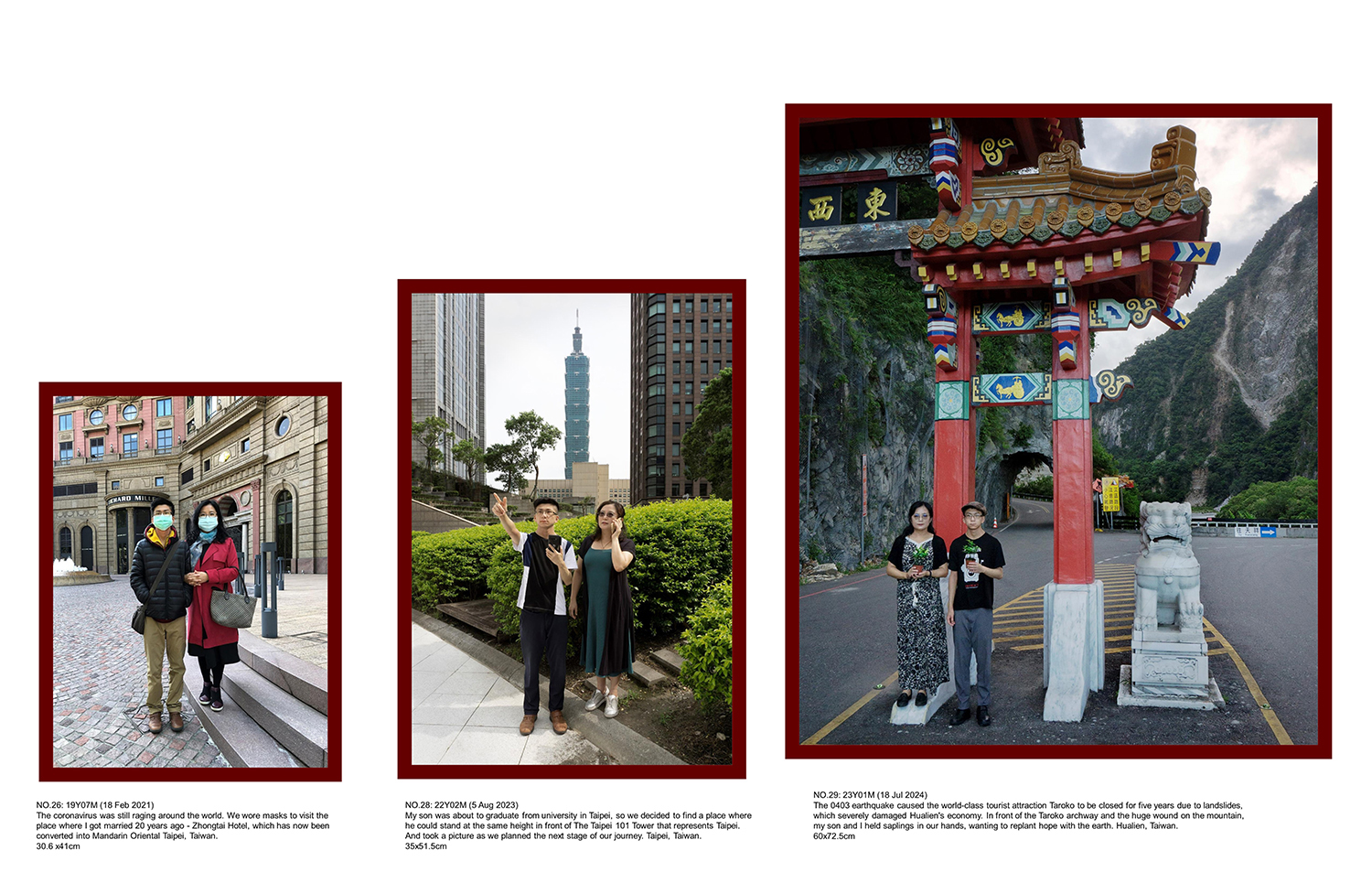

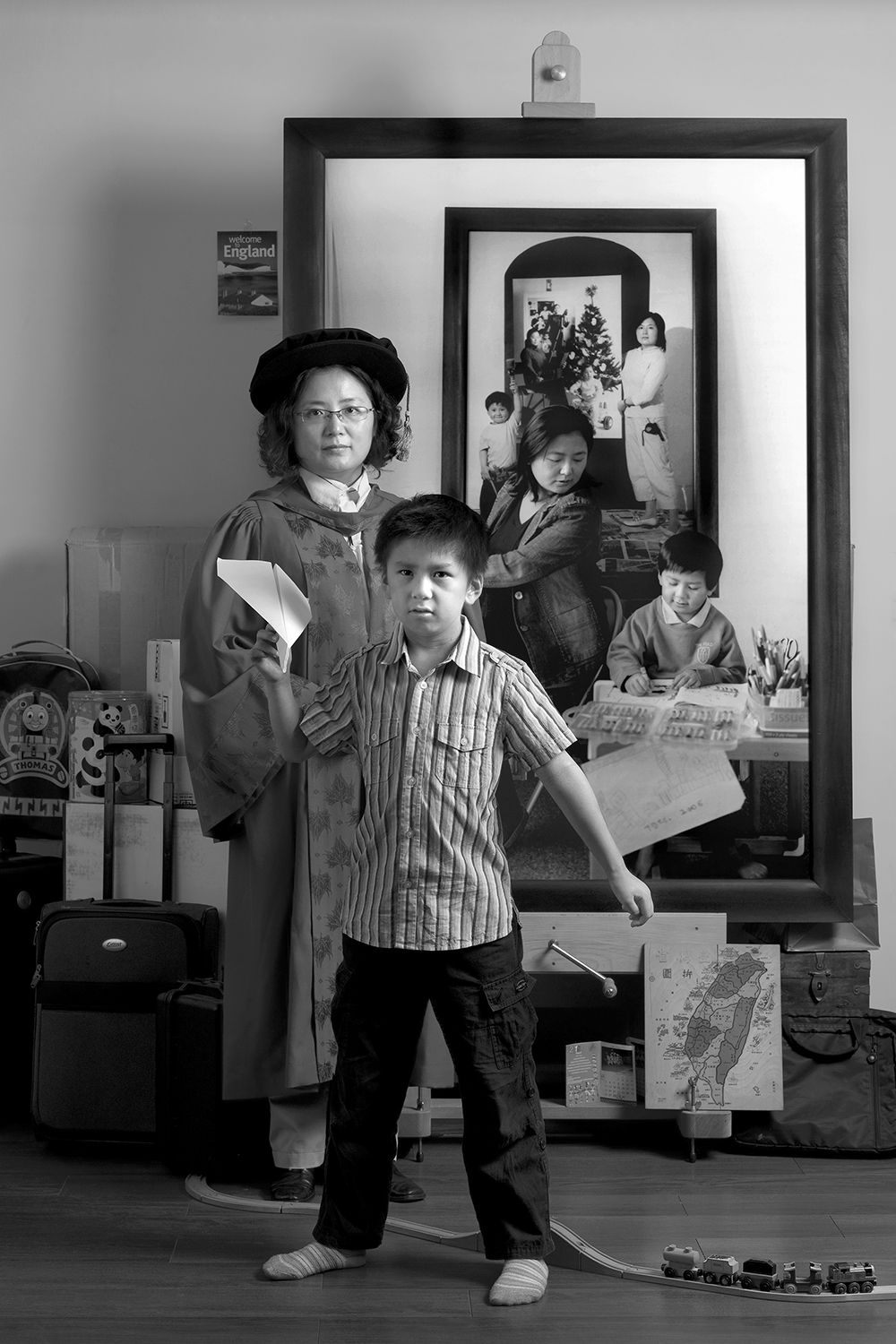

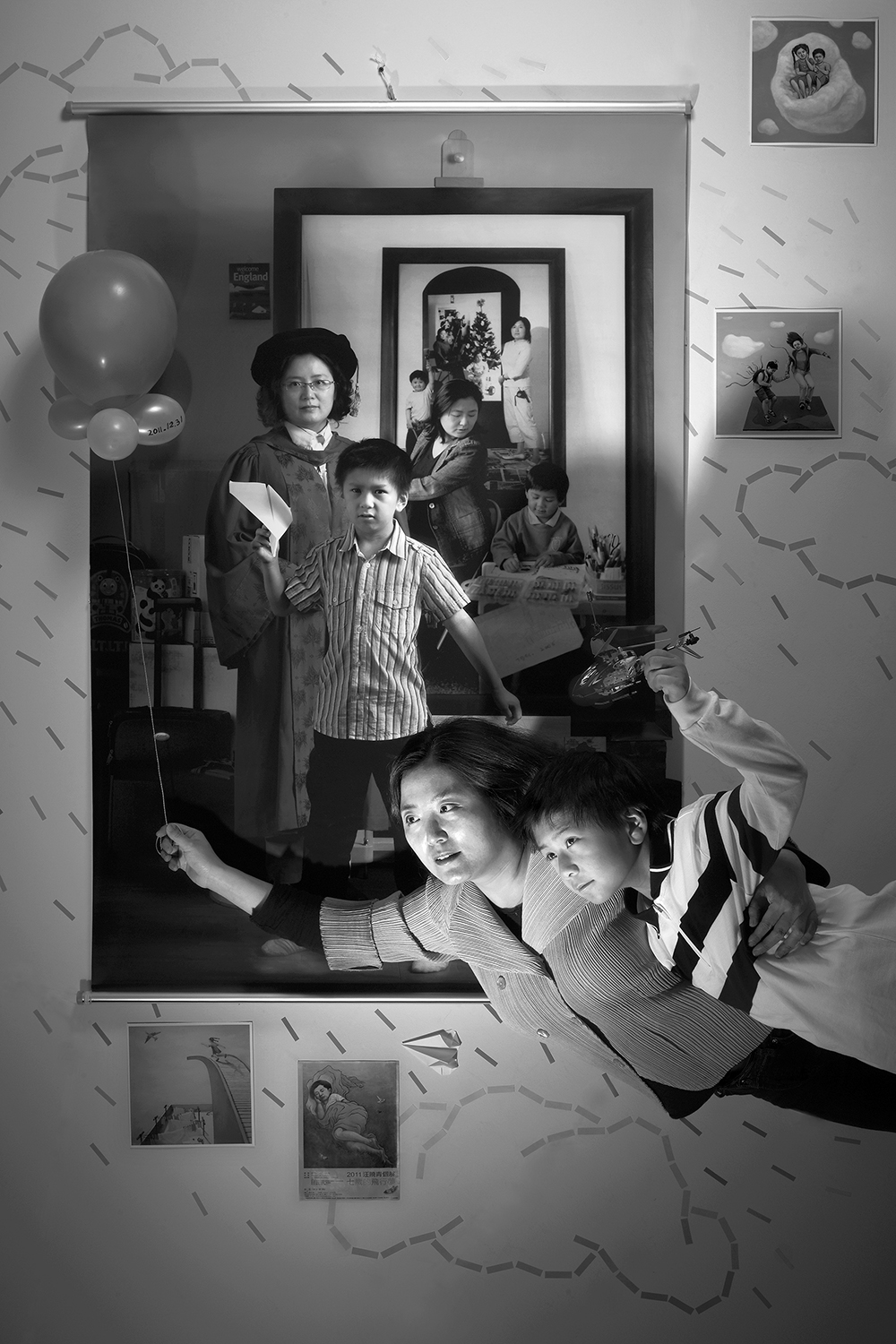

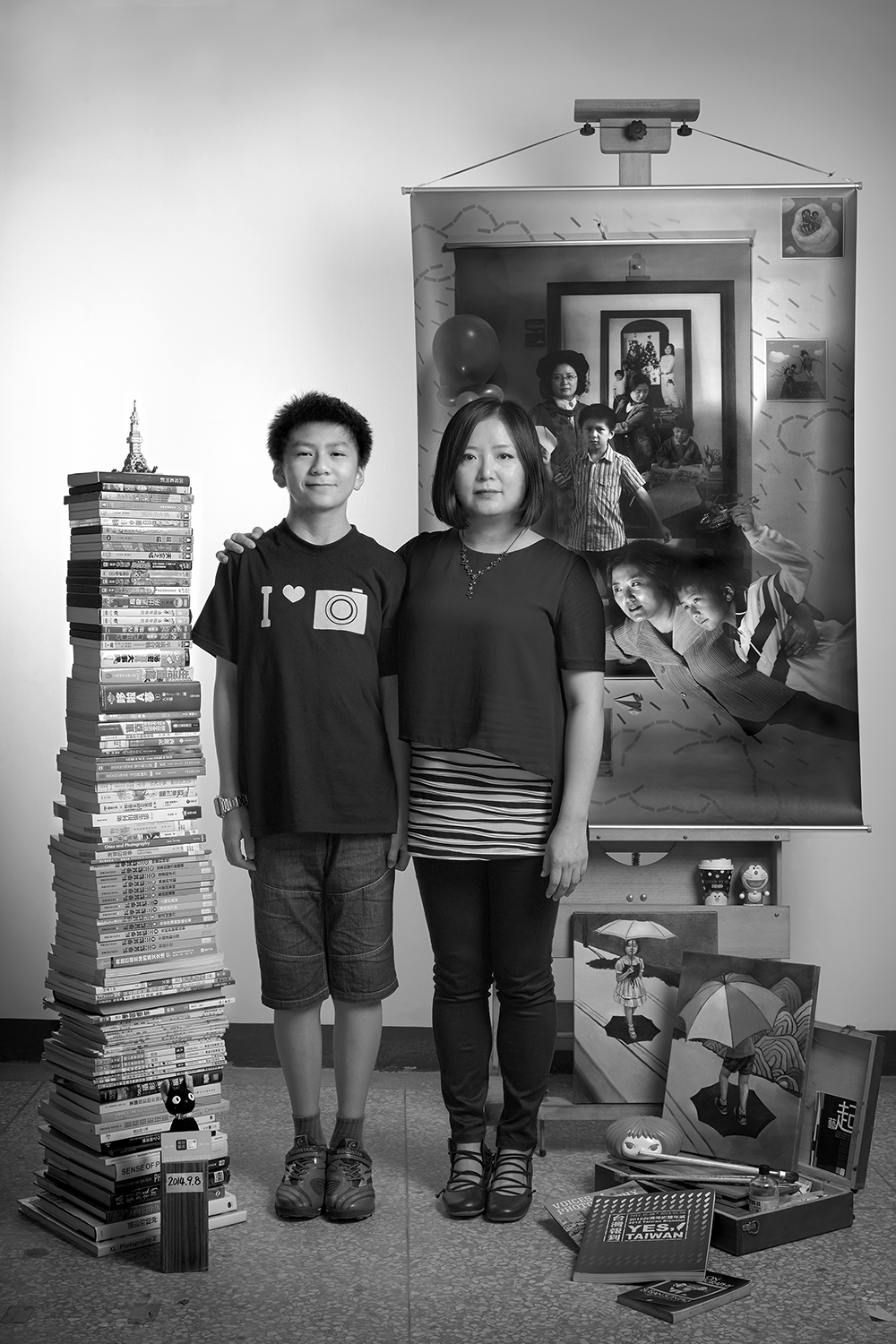

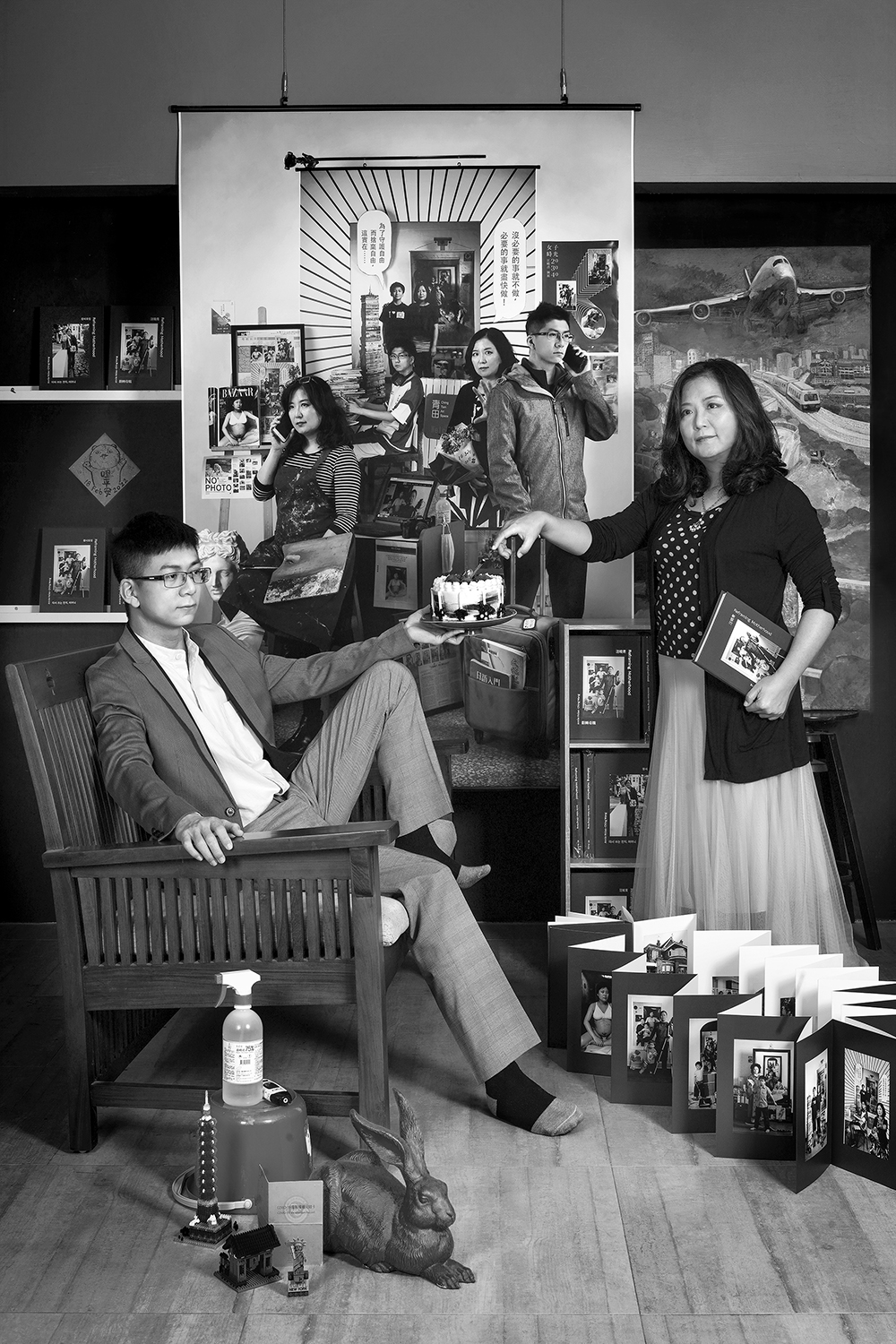

在20年的創作中,汪曉青一面創作,一面觀察著兒子在參與她創作中的反應。他們共同創造了汪曉青藝術生涯中最知名的兩組作品《我的兒子和我一樣高》和《母親如同創造者》。她覺得,恰恰是創作本身,讓她體悟到更多親子關系的互相影響。

近日,汪曉青接受了正午的采訪。她談到母職、親子關系和關于自我的探索。在當下的社會,這些問題困擾著每一位母親,她們每日都如履薄冰又充滿困惑的跋涉著。

正午:最開始你拍的即將臨產的那張照片,看向鏡頭的目光感覺是非常堅定的。

汪曉青:因為那時候我非常害怕當媽媽,覺得做媽媽會失去自我,但是藝術家需要堅持自我這個角色。我那時有種很像賭的信念,人要賭的時候就要非常的用力,為自己打氣。就算你只有3成把握,你也要做到8成的狀態,有一點逼自己要去面對,不能被時代打倒或被別人的期待打倒的心理。

在最開始的緊繃與堅持之后,我越來越放松。其實,在親子關系中除了可以有自我之外,還非常有創造性,可以滋養我的藝術。我可以慢慢的用非男性的方式表達我自己的想法。它好像慢慢在發光。

正午:20多年,兒子從小朋友一直拍到現在,是不是這件事情成了家庭的一種“游戲”?

汪曉青:很多人好奇,我兒子一直這樣被我拍,他會不會討厭、生氣或者有什么其他的想法?其實他的變化還蠻有趣的。

在他大概上幼稚園時候,我在展覽上跟觀眾做導覽,他就沖到前面跟觀眾講——那時候我們生活在英國,他就用英文說——這是我,你們看這里,就知道我是從我媽媽肚子里出來的。后來他上了小學,大概10歲的時候,我的朋友又在問這個問題。像莎莉·曼的作品,她的小孩長大之后對母親拍攝他們的童年有反感,對母親的行為很憤怒。我就問我小孩,結果他表現的很不屑。我就說,既然你覺得無所謂,我們以后不拍了,或者我找你的朋友來拍,可不可以?但他說萬萬不可,他覺得這是我跟他的特別的家庭照。

后來有一個蠻大的展覽,他也很好笑。他就躲在最后一張很大的作品旁,不動聲色。很多人走過去,看到他,才發現他原來是作品里面的那個人。每個時期他的反應都在轉變,到了青春期又不一樣。他不告訴任何人,他是影中人,他非常低調,連同學都不知道。

正午:那時候是一種什么樣的心態?

汪曉青:青春期時,他覺得那是媽媽的作品,他有他自己的肖像權。我問他,我作品展出來會不會對你有困擾?他說沒有問題。因為拍之前,我們都會討論,拍好之后我也會跟他討論,要選哪一張,什么理由。在這個過程中我是非常尊重他的,因為這是我們一起合作的作品。我是在他同意之下才展出的,但我平常拍他的日常生活照,他說不準放到fb上,他不想讓人家知道。直到有一個作品拍到了他高中的制服,他勉強說ok。那一次拍出來之后在網絡上爆紅,他同學就問他,到底是不是他?就這樣他被大家知道了。

他上了大學之后,我覺得我應該認真的讓他知道,我到底為什么要這樣做。所以我請他去聽我的演講。他之前覺得,現在女生權益是非常平等的,甚至女生還會兇巴巴的對男生。后來他聽我演講,隱約會知道,女生過去會受到比較不平等的待遇,他大概就可以了解我作品背后的含義。

我說,你知道這個狀況后,會不會更珍惜這個作品,你還會愿意跟我一起拍嗎?他說他非常感謝這組作品的原因是,我把他一生喜歡什么都記錄下來了。因為我拍時會跟他討論最近有什么重要事情發生?喜歡什么東西?想要秀什么?搞什么東西展示出來?他會認真想。等再回頭看這些東西,他覺得非常驚訝,他以前重視的或者喜歡的東西,在照片里面統統可以看到。

正午:從他自身的角度,這些作品對他的價值是什么?

汪曉青:到現在他會覺得很感動。可是他感動的不是女性奮斗、抗爭的過程。男生和女生很不一樣,男生好像更專注當下。他喜歡的事物當時他會非常在意,但很快就放下了。他會發現,被放淡的東西竟然被留在照片里,被記錄下來。他開始覺得這樣是有意思的過程。

我們家從小熏陶他有自己的想法,所以,他不會說出跟我一樣的想法,他一定要鉆出一個不一樣的想法,要有自己的立場。我覺得很可愛。

正午:在這兩組作品當中,你兒子的成長,他身體的變化都是肉眼可見的。在這個過程中,你的變化是什么?

汪曉青:我覺得跟自我放不放松有關。我的作品,存在公領域和私領域的問題,用這種比較私領域的方式創作,真誠對我來說很重要。

譬如說,在某個時間點我在照片里面開始化妝。而我拍第一張時,我要的是原原本本的最真實的,甚至是以不愉悅的神情和樣貌展露出來的母親。可是在小孩子青春期時,我開始在意自己,我意識到我要進入人生向下走的階段,身體開始不可抵抗的老化。可是我想推遲不管是精神還是外貌的變化,我想抵抗衰老,保留更有活力的狀態,所以后來我選擇帶妝上去拍。因為這就是我平常生活中的樣子,這會讓自己覺得更有精神。我必須得到自己的承認。

這里也有想探討關于衰老的定義。你說它是智慧,可它也有非常多負面的感受跟經驗,或者令人害怕的東西,又是不可避免的過程。我要怎么去面對它,怎么跟他共處?我以前想要去探求一個母親的自我,如何面對小孩成長,現在更多的要面對自己怎么老這件事。

正午:你的作品里存在著私人空間和公共空間界限的問題。最開始這組作品在公共展示的時候,你有過顧慮么?

汪曉青:大概6張之前都是在英國拍的,我記得到第五張的時候,我媽媽到英國來看我,她看到照片非常不愉悅,很生氣。她說,你怎么拍這種東西?為藝術犧牲嗎?花這么多錢,然后你在英國搞這個事情?

因為在她那個年代,身體的裸露是不好的,不道德的。1991年戴米·摩爾的孕婦照登上雜志封面,在全球引起轟動也是這個原因。所以,對于那個時代的臺灣,這種照片還蠻刺眼的。西方國家對身體的看法不大一樣,雖然剛開始看作品也會嚇一跳,但是會接受,因為他們覺得身體尤其在藝術上的展示是正常的事情。甚至有一個評審委員說你為什么不全脫?

當然我會選擇我舒服的方式,我的訴求是什么講清楚就可以了。所以那時候我的作品確實沒有在華人世界里公開,都是在西方世界展出。我拿到博士回來之后,只有美術界、學術界會關注到,但是我不會刻意張揚。

一直到2018年,一篇fb帖子推廣之后,突然全世界都看到了。這個東西一下進入到大眾的視野,像病毒一樣被傳播得非常厲害。之前有很多臺灣的前輩或者是資深的攝影師看到我第一張會覺得不知道是干嘛,又不美。可是2018年之后全部大反轉。也許是時代的改變,或是因為他看到后面的累積,就會覺得你第一張怎么那么對。

我在英國有轉學過。拍了第一張出來,跟我指導教授談,她非常不屑,她說誰在意一個亞洲女性當媽媽的故事?這里面包含了兩層含義,一個可能是她對于不同種族存在偏見,另外是對于女性自我的研究,她保持非常大的懷疑態度。

當然,我可以在藝術語匯中解釋自己的行為,但是我非常清楚,你不接受我還是要做,因為這是我自己的斗爭,我愿意展示,是因為我覺得這個想法值得分享給跟我一樣有困惑的人。

正午:最近這幾年關于母職的壓力,育兒的困難被討論的越來越多,但仍然沒有在藝術領域看到這么直接的作品。在中國臺灣的藝術語境里,這個方向的內容被展示得足夠嗎?

汪曉青:我覺得臺灣在性別平等這方面做得相當好,至少可以說,在亞洲做得相當好。但是我覺得還是不夠,尤其在女性生育方面,我們講求男女平等,可是結婚之后怎么辦?生不生孩子?生了孩子之后怎么辦?好像自然而然還是落到女人的身上。

現在是比以前好很多,臺灣男性在教養之下,已經開始覺得育兒不只是媽媽的事,他們愿意分擔家庭的事物。但是在藝術上則是另外的狀況,藝術領域表面上看好像性別平等的狀況非常好,可事實上我們只要去看展覽的性別比例,會發現非常懸殊,女性不到百分之二十,更何況是這個領域的內容更少。

因為女性藝術家要結婚生子的人本來就少,這跟自我沖突很大,即使結婚生子,把這些事情彰顯出來更少,因為你彰顯你有小孩這件事情可能阻斷你的藝術之路,你可能被小孩所困,你在商業市場上有可能被質疑有不能專注于自己事業的風險。

正午:你應當是一個對自我的感受敏銳又執著的人,對把自己的感受表達出來有很深的信念。

汪曉青:這要回溯我的童年。我是三個姐妹的家庭,我是最小的女兒。在那個時代一定要生兒子的觀念深入人心,所以,每一個人甚至只是路人,都會當著我的面問我媽媽,為什么不再生?他們會對我說,如果你是男孩子就好了。親戚們對男孩子跟對我們的態度也是截然不同,從那時候我就對性別非常敏感。

到了大學,當時遇到一位老師從國外回來,帶來一些批判性的作品,我非常著迷。藝術有一個自由度,他不是用文字明明白白告訴你,他可以藏一些事情,慢慢的我開始運用批判式或諷刺性的攝影的方式表達出我的想法。我沒有在贊揚母親的偉大,只是用比較混雜的情緒和感受帶出我的觀點。

正午:在你所有的作品里,我總能感受到一種力量感,你覺得這源自哪里?

汪曉青:我覺得這源自一個女性的生活經驗,我不能說這是大眾女性的經驗,至少是我非常珍惜的我自己的經驗。這里有一個有趣的點,就是跟男性相比,我們女性在所謂的文化教養之下,仿佛認為自己應該是一個付出、順從或犧牲的角色,所以我在年輕的時候就開始有意識的自我覺醒或自我觀察。我覺得非常重要的是,女性不必活成被定義的女人該有的樣子。

以下是汪曉青作品《母親如同創造者》系列

——完——

作者李響,界面新聞編輯。