文 |鳳凰WEEKLY 王動

編輯|杜都督

米利暗老師是單依純的粉絲,對她來說,現在有兩個消息,一個好消息,一個壞消息。

好消息是,單依純越來越火了,在辦公室的樓道里,都能聽到有人在練習《珠玉》,

壞消息是,以后演唱會的票,越來越難搶了。

對米老師來說,看演唱會的最大痛點,就是手機鏡頭不夠用。

服役多年的 iPhone 11,在演唱會上短板暴露無遺:

對著舞臺拍了幾個G的素材,結果歌手糊成一團,滿屏鬼影浮動月黃昏。

米老師痛下決心:是時候為了演唱會,買一臺國產手機了!

01 演唱會神器,到底有多神奇

目前國內演唱會市場的主要矛盾,是人民群眾日益增長的看演出需求,與有限的場次、座位供應的矛盾。掐點搶票,也逃不過做分母的命運;偶爾手氣爆棚,不小心就要買到“柱子位”。

內場票的價格讓人倒吸涼氣,只有山頂才是永遠的家。當前排觀眾錄下數毛級第一視角的時候,樓上的朋友只能看大屏。

8K 霸總畫質背后是專業級的長槍短炮,但大多數觀眾能帶進體育館的拍攝工具,只有自己的手機。有人“曲線救國”,直接搬出了物理外掛。在電商平臺,價格從二三十元到上千不等的手機外接鏡頭,銷量動不動就是10w+:

雖然商品封面上商家信誓蛋蛋地保證有“山頂秒變內場”的威力,但用過的朋友都表示:純純的玩具。

不像相機靠卡口固定鏡頭,這玩意只能用夾子夾在手機上,松了鏡頭亂動,緊了能直接把鋼化膜壓碎。

廉價的樹脂鏡片組只能圖一樂,高情商的說法叫:“成像效果很復古。”最早吃上演唱會紅利的,是在國內已經淪為小眾的三星手機。發布已經兩年多的三星 S23Ultra,至今依然是手機租賃商的硬通貨。

最重要的原因,就是這臺手機的10倍光學變焦能力。把唱歌的愛豆從千里之外拉到你的面前,對著你一個人扭。在其他廠商普遍只配備到5倍長焦的背景下,這臺“口袋望遠鏡”堪稱降維打擊。

連半死不活的三星都能靠追星族再撲騰一把,國產手機廠商也受到了啟發,這兩年,旗艦機開始排隊主打“演唱會神器”。手機廠商的發布會除了拍星星拍月亮,現在又多了一個演唱會直拍環節。打開 b 站、小紅書,一大堆博主在搞“演唱會神器橫評”。

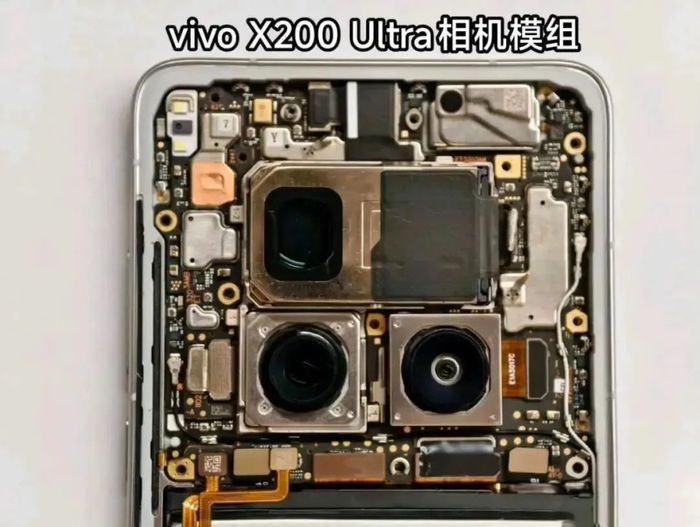

除了焦段越來越長之外,各家廠商還做了種種優化,專門針對演唱會場景:小米 14 Ultra 號稱搭載音效增強技術,在演唱會場景下,可以對音樂進行音效增強處理;華為P60 Pro 則是打在了“超聚光夜視長焦系統”,專門應對演唱會復雜的燈光環境;當然最狠的還是vivo ,直接發布了一顆外掛鏡頭。

按廠商說法是聯合蔡司訂制的高端產品,跟前面那些幾十塊的玩具,不可同日而語。配合上 v 家的旗艦手機,那就是:超超超長焦。

這玩意單賣1599。實際上,各家主打演唱會場景的,基本都是旗下的“超大杯”機型,動輒六七千元起售。

這年頭,看一場演唱會有多麻煩?需要先搶演唱會票,再搶車票,再定酒店,再定一臺“演唱會神器”。

而內場和山頂的差價,就是支撐旗艦手機溢價的最好的理由。

02 手機廠商,集體卷長焦

“演唱會神器”的本質,就是長焦方案。

早些年,手機攝像頭的內卷還沒有這么激烈。智能手機出現之后好多年里,大家都在用著一個攝像頭的手機。直到2016年,蘋果才推出自家第一代雙攝像頭的手機iPhone 7Plus。比主攝多出來一個兩倍長焦,就是大多數手機在長焦方面的基礎配置了。

兩倍長焦剛出現的時候,說不上有多驚艷。要說效果,跟拍照的時候往前多走兩步也差不多。

現在的蘋果7,已經是ccd的平替了

后來手機攝像頭開始成為最重要的內卷點,三攝、四攝、10086攝大行其道,手機后蓋也從火癤子進化到浴霸。

無獎競猜:都是哪一款手機?

主攝從1/2.3進化到1英寸,基本上就已經到頂了。傳感器再大,手機真要變成板磚了。在手機已經沒法做得更大的情況下 ,怎樣讓自家的手機一眼壓倒友商?一寸長、一寸強。長焦方案,開始成為各家角力的戰場。2019年,華為的P30Pro整出了5倍光學變焦、50倍數碼變焦的“狠活”,初代望遠鏡橫空出世。

當時這臺手機最大的噱頭,就是站在山下拍山頂的超長變焦:

發布之后的P30Pro,當了好一段時間的網紅神機。在那之后 ,旗艦手機就開始了自己的“長焦內卷”。50倍數碼變焦只是甜點,后來推出的OPPO Find X2 Pro用上了60倍變焦,華為P40Pro+和三星S21Ultra則是升級到了100倍數碼變焦,小米11Ultra更把長焦倍數干到了120倍……

不要說看演唱會了,就是看星星、看月亮 、打鳥、拍飛機……都不在話下。至少在廠商的宣傳里是這樣說的。而具備這樣長焦性能的相機鏡頭,基本上都是幾公斤的“大炮”:

如果說揣進兜里的手機能和這樣的大炮掰手腕,恐怕大多數人都要打個問號。讓手機四兩撥千斤的,除了“浮動式長焦”、“潛望式長焦”等半懂不懂的技術名詞外,還有一個最重要的彎道超車神器——AI。在GPT橫空出世之前,手機廠商就開始把AI當成賽博牛馬來用了。除了給人像美顏、讓藍天更藍、白云更白之外, AI還有一項作弊級的技能:“腦補”細節,讓圖片更清晰。

日常生活中的隨手一拍,這個技能作用還不是很明顯,但是當放大到100倍之后,AI就成了點金手。點開圖片,短暫的模糊之后,世界都清晰起來。

這個過程,通常都是在手機上演算完成的。但步子邁得大的廠商,已經不滿足于手機這點性能了,他們已經走向云端P圖的星辰大海。說是P圖已經是收著說了,有的時候,AI完全是在“畫”圖。當年手機廠商剛開始卷長焦的時候,就因為“P月亮”引起了一場不小的風波。然而有用戶誤打誤撞,不小心解鎖了黑科技的真面目,這臺手機并沒有超越光學法則:如果你用手機對準一張模糊的月亮照片,它照樣能拍出清晰的滿月,在這張照片上加入干擾項,就會自動被P成環形山……

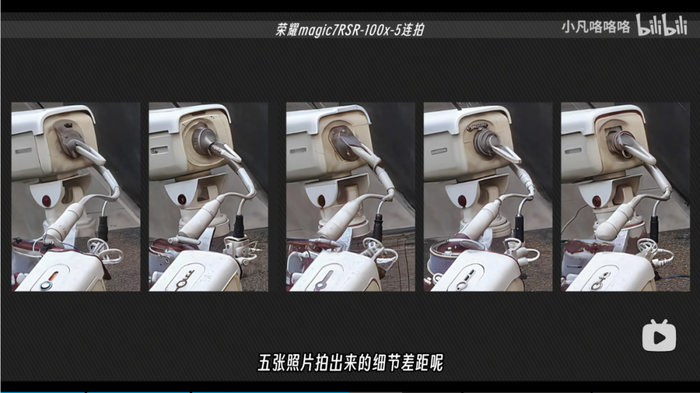

不光是國產手機會這么干。reddit上的一位外網網友經歷了一番測試,最后也發現,自己的三星手機能夠自動“修復”網上下載的月亮照片:甚至有人對著路燈,也拍出了十五的月亮。月亮的事情已經沒有什么人提起了,因為各家廠商都已經心照不宣地標配了這個功能。唯一的區別是,現在的AI不會再被路燈騙了。用手機修圖,已經不能滿足廠商了,現在已經進化到“云端修圖”:拍好照片后直接讓服務器幫你修……與其說修,不如說,根本就是畫的。有博主做了測試,對著一個監控攝像頭進行五連拍,每一張的細節(接口、走線)都完全不一樣:

換句話說,它根本沒拍到真實的細節,看似清晰的細節,其實是AI生成的。在猜準了的情況下,AI修飾的圖片效果非常驚艷,但如果猜錯了畫面內容,出土就會非常迷惑:

穿鎧甲的將軍秒變希臘光膀小伙

相機玩家還在用半個世紀前的鏡頭,但手機長焦已經進化到了一代版本一代神的程度:

然而,就像有些用戶質疑的,算法加持下,手機攝影和AI生圖,區別已經越來越小了。

經典的“出門拍照忘了摘鏡頭蓋,于是給相機口述了一張照片”的攝影段子,快要成真了。

03 “演唱會神器”,愛你不容易

在過去十多年里,手機影像的硬件升級其實就像一場接力賽,一棒接一棒,“卷”出了今天的局面。

早期各家廠商比的是誰的主攝更大、更能進光,傳感器尺寸一路從1/2.3英寸提升到如今高端機型常見的一英寸,幾乎把手機后蓋都“頂”滿了。

早期的手機只有一個后置攝像頭,后來為了適應不同的拍攝場景,從雙攝發展到三攝、四攝,有些機型甚至一度堆到五攝。

潛望式鏡頭、更多倍的光學變焦、AI降噪、雙OIS防抖等技術紛紛上陣,長焦成像能力大幅提升。廠商陸續推出了5倍、10倍光學變焦方案……代價就是手機越來越重。

以前超薄是賣點,現在的高端機越來越像磚。iPhone 14 Pro Max就接近240克,是名符其實的半斤機。iPhone還算是重心控制得比較好的,安卓旗艦個個頭重腳輕,拿在手上恨不得翻跟頭。對廠商來說,這也是無奈的結果。現在處理器都是驍龍、天璣輪流用,屏幕不是三星就是京東方,你有的參數我第二天就能跟上,想拉開差距只能硬拼“顯性配置”——比如狂堆攝像頭。

這時候長焦成了救命稻草:主攝拍出來都差不多,那就比誰拍得遠。

你上5倍光學變焦,我連夜加碼10倍;你塞5000萬像素,我直接1億…結果鏡頭模組越疊越厚,手機背面凸起一大塊,戴手機殼都像背了個“火山口”。

核心硬件架構早已趨于同質化,處理器和傳感器能力相差無幾,各家都在挖空心思找新賣點講故事、支撐溢價。

加上長焦鏡頭模組和大容量電池的加入,結果就是手機越做越厚、越做越重。

手機長焦的宣傳已經很難只是實事求是地介紹技術了,各種浮夸口號層出不窮,目的都是,讓消費者覺得不買會落后。

“演唱會神器”,與其說是廠商的研發目標 ,不如說是想給越來越笨重的旗艦手機,講圓一個故事。

超長焦鏡頭本身是個小眾需求,卻在無形中綁架了消費者。

并不是每個人都天天去拍飛鳥或看演唱會,但廠商為了不落伍,消費者也得被動犧牲日常使用體驗。長焦的另一個壓箱底的神器AI,也越來越被嫌棄。在手機廠商已經開始挑戰拍飛機了,但在小紅書上,最受追捧的網紅神機反而是接近十年前的iPhone XS 和 iPhone 8。

其實原因也并不復雜,這些都是在 AI 算法誕生之前的最后幾款蘋果手機。連千禧年的電子垃圾 CCD ,也憑借門鎖級畫質統治閑魚。熱愛 CCD 的人說:800萬像素,有一種經濟上行時代的氣息。在 AI 制造一切的時代,光學的魅力反而開始復興。手機花了20年從大哥大進化成超薄手機,現在又進化回去了。

我問米老師,你會買“演唱會神器”嗎。她回答:不會。那臺 iPhone 11上已經存了幾百 G 的演唱會素材,它們大多品質不佳:畫面模糊、焦點亂飄、聲音像劃傷的磁帶。但它們還是會時常被回放。也許我們需要的不是一臺能夠拍清楚(或者畫清楚)偶像每一根發絲的手機。最好的"演唱會神器",永遠是我們保持感動的能力。