179期主持人 | 徐魯青

毛茸茸,眼神精怪、有點生氣,相比過去精致、甜美的可愛玩偶,Labubu看起來不太討好,卻在最近火爆了起來。

Labubu誕生于藝術家龍家昇的筆下。這位出生于香港地區、成長于荷蘭的創作者,以童年時期接觸的北歐神話與民間傳說為靈感創造了它。最初這些角色只是他用鋼筆繪出的幻想形象,后來成為被廣泛收藏的IP。

Labubu最早亮相于2015年,但真正走入大眾視野是在2019年與泡泡瑪特合作之后。從毛絨玩具、鑰匙扣,到乙烯基潮玩,不同版本的Labubu被快速商品化,并不斷刷新藏家熱度。2024年4月,BLACKPINK成員Lisa拿著一只Labubu出現,意外成為推動它出圈的事件。很快,Labubu在泰國和整個東南亞掀起風潮,相關產品銷售迅猛。

Labubu的“藝術價值”也開始被放大——今年6月北京永樂拍賣會上,一件真人比例的Labubu藝術品拍出108萬元人民幣,總成交額達到373萬。

為什么是現在?為什么是它?本期聊天室,我們聊聊Labubu的走紅,潮玩的文化邏輯,以及成年人的情緒消費。

01 一種無傷大雅的叛逆

王鵬凱:我對這個現象其實困惑居多。它好像是最近這段時間突然開始在社交媒體上特別火,似乎在世界范圍內都很流行,比如在巴黎、紐約、倫敦這樣的大都市,泡泡瑪特商場的Labubu玩偶經常一售而空。連以時尚著稱的巴黎人都會把它和潮牌搭配著穿出街,然后拍照分享。

但我剛看到新聞時有點奇怪:這不是去年就很火了嗎?我有一期文化周報寫到過,其中有部分原因和BLACKPINK成員Lisa的帶動作用有關,這是很重要的推動力,Lisa并不是品牌代言合作,而是自己真的很喜歡Labubu,她在采訪中說自己已經把所有錢都花在Labubu商店里了,這種明星效應很強。

當時周報提到,泰國很多年輕人已經不只是把Labubu當作普通玩偶或配飾,而是逐漸發展成一種流行文化或青年文化。他們會把Labubu設計成具有宗教性質的圖案,比如延陀羅(yantra)樣式,結合當地宗教元素創新設計。有人把它紋在身上,有人當作宗教符號來祈愿,希望帶來財富或好運。

丁欣雨:Labubu首次登場是在龍家昇2015年出版的一本繪本當中,由于當時發行量少現在已經絕版了,閑魚上炒到2000塊。這本繪本叫作《神秘的布卡》,這里要做一個小的事實核查,繪本里講到的布卡確實是一種精靈、一種妖怪,但是是來自凱爾特人的民間傳說,不是北歐。傳說布卡能變換成不同動物的形態,也會出現人獸合一的時候,比如露出長長的羊角,這個形態在歷史流傳下來的繪畫中的樣子其實就跟Labubu有一點相像了。

它有時給人們帶來好運,幫助農民獲得豐收,預防災害的發生,但有時也會制造麻煩,比如幻化成一匹馬,橫沖直撞、搗毀莊稼。古時候,愛爾蘭的農民還會在田里留一點收成給布卡,確保來年大豐收。

傳說的版本有些許不同,但都有一個共同點,就是布卡喜歡惡作劇。它給人帶來不詳的預感,讓人感到害怕,但實際上又不會造成什么真正的傷害。相比互相廝殺的這種極端狀況,布卡更多還是孩子氣且天真的。

縱觀這十幾年來比較受到追捧的形象,我能想到的有小時候看的動畫片里的灰太狼,還有今年出圈的哪吒,都不是那種全然光明和一身正氣的設定,而是有一點攪渾正常世界的混亂氣質。

前段時間聽到香港大學學者魏艷的座談會,她講到妖怪在當代的嬗變。最初妖怪的說法誕生于農耕文明時期,農人力求尋找一個可供遵循的穩定規律,但往往會出現各種無法控制的突發狀況打破這一切,妖怪就被當作打破節律的超自然存在,是人們預測不了的不確定性的源泉。

但現在這種邊緣化的妖怪角色慢慢展現出和人類的新的權力關系,這樣的崛起好像跟女性主義、后現代主義、后殖民主義、后人類主義這些理論覺醒是同步的,可以說妖怪也是這種反對主流敘事的代言人。

可以理解成人們對于labubu的認同,是在用自我投射來表達一種無傷大雅的叛逆。但由于人們取用的也只是風格化的符號,在消費主義社會非常容易被模仿和復制,因此很難做到真正想要表達的特立獨行,也讓一個原本帶有非常規意義的東西落于常規。

02 新時代的IP不再需要故事

徐魯青:Labubu的原型是精靈,這個形象有很多解讀空間。我看到其公司負責人接受采訪時提到一點:labubu不需要故事,因為每個人都可以把自己的故事投射在它身上。這可能就是新時代IP的特質——它本身沒有故事,但通過重復曝光、形象辨識度和高頻出現被大眾認知,人們把自己的故事賦予它。

之前泡泡瑪特出過一款叫Molly的玩具,是個短發翹起、嘟嘟嘴的小女孩。她的表情可以解讀為生氣、開心或可愛。但設計時有個插曲:泡泡瑪特曾建議把嘴角設計成笑的可能更好賣,但藝術家不同意,認為這樣不同情緒的人都能投射自己的感受。

另一個特點是和社交地位的強綁定。泡泡瑪特在選址上很講究,總是選在城市最核心的豪華地段。比如在上海南京東路丁字路口的旗艦店,在泰國也是高端商場。這種策略很有效——當人們經過LV、愛馬仕就看到泡泡瑪特,自然把兩者符號綁定。很多人曬照片時會把玩偶掛在LV或愛馬仕包帶上作為配飾。

王鵬凱:學界最近有個轉向,更多關注"more-than-human"(超人類)這類非人類中心的物種或物件,比如我們熟悉的唐娜·哈拉維。以Labubu為代表的玩偶,其實正在建立一種人與非人(物件)的互動關系,人們會在它身上投射各種情感。很多媒體討論拉布布時會提到"情感政治",認為當代年輕人正在通過labubu投射各種現代性的情感,包括厭世、反主流等情緒。這可以成為一個討論視角。

很多人討論寵物或伴侶物種時,會認為這是人類之外的生命體提供的陪伴,但這是個雙向過程,不是以人類為中心的單向服務關系,而是跳出人類中心視角,探討彼此如何建立關聯、這種關聯如何在當下世界中產生。

丁欣雨:像前面魯青講到的,我們在考慮Labubu的形象到底如何映射人們的情緒,為什么這么招人喜愛時,通常都是由現在已經爆火了的結果出發,似乎只是一種后見之明。到底為什么最后是它火,而不是其他的火,這里面充滿了無法被文化和審美轉變解釋清楚的因素。就比如在這個龍家昇設計的monster系列里面,Mokoko和Zimomo長得幾乎跟Labubu一模一樣,但都沒有得到像Labubu這樣的關注。

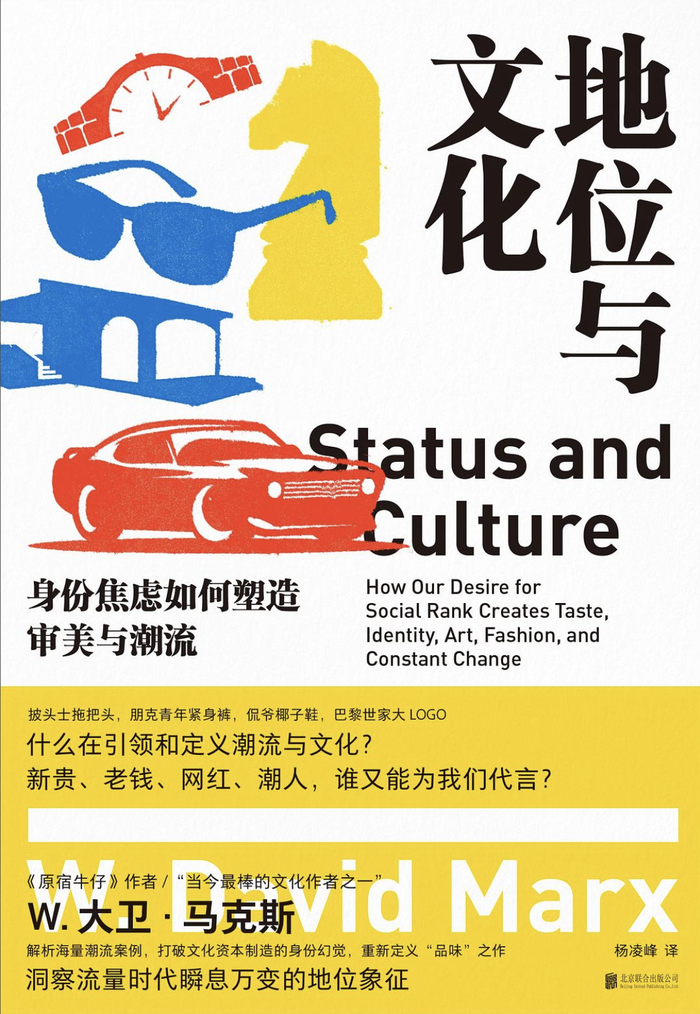

所以我也會質疑這種文化分析的有效性,人們對于風格的追捧真的是出自于對某種文化內涵的自發認同嗎?正好這段時間讀到美國文化記者大衛·馬克斯的《地位與文化》。他講到每個地位群體和階級中的成員,都會被預期效仿特定的行為,遵守群體的規范。但具體到這套行事慣例和標準是什么,制定通常又是任意的、專斷的,英文單詞可能更準確一點,是arbitrary的。

沒有人說買潮玩非要買Labubu不可,也不是說Labubu沒有一個可供替代的同類選項,但人們還是對它如此執著,因為它已經成為了某個社群的默認規則,人們更可能選擇去適應它而不是顛覆它。

明室Lucida·北京聯合出版公司 2025-6

03 藝術品和商品之間的模糊界限

徐魯青:再說到潮玩這種商品的特點,很多時候也和偶然性、隨機性綁定在一起的。最開始在上世紀90年代,潮玩商品是非常小眾的分類,比較出圈的是暴力熊和KAWS,而且大多購買者都是男性。

直到2016年之后,這個行業才進入更快速的成長期。開始有越來越多的女性購買潮玩,現在泡泡瑪特的購買人群已經主要是女性了。潮玩和藝術之間的界限也非常模糊。今年在北京的藝術拍賣會上,一個Labubu能拍到300多萬的價格,商品和藝術品的界限在這里變得很模糊。

潘文捷:潮玩最早可以追溯到波普藝術。80年代波普藝術家凱斯·哈林用自己獨特的風格和符號受到潮流圈、藝術圈的青睞,玩具制造商Medicom Toy和他合作,把藝術和潮流玩具融合,創造了潮玩這種形式。剛才魯青提到的KAWS,就把涂鴉藝術、街頭藝術延伸到了更大的裝置藝術和潮流玩具中,讓藝術更加大眾化。

說到和藝術的關系,我之前看過泡泡瑪特創始人王寧的采訪,他把自己的產品和羅丹的雕塑、草間彌生的南瓜做對比,說這些東西都是沒有敘事、沒有故事的,但不能說因為沒有電影、漫畫就沒有內容。對年輕人來說現在時間是碎片化的,沒有那么完整的時間去認識一個有宏大世界觀的IP。如果抓不住消費者的碎片化時間,價值觀就很難影響到消費者。

這也就回應了為什么Labubu沒有一個完整的世界觀。談到藝術時,他說每個時代都有自己的藝術。如果讓現在的年輕人畫水墨畫、做紫砂壺,反而會讓他們望而卻步。反而是涂鴉、說唱、文身這些比較淺顯易懂的形式,是這個時代年輕人眼中更酷、更有趣的方式。

王寧認為Art toys中toy的成分比較少,藝術成分更多。他說大家叫它玩具是因為材質是玩具的材質,但背后藝術家賦予的線條色彩讓它成為繪畫和雕塑的結合,所以他認為潮玩是更商業化的藝術品。前陣子我去中央美院看畢業展,很多畢業生把自己的作品做成鑰匙扣、小包包等可以售賣的周邊。他的意思是藝術家把自己的藝術產品做成限量版高價手辦讓很多人購買,這已經是半商業化狀態了。而泡泡瑪特做的是把這些完全徹底商業化,就像把酒吧駐唱歌手的音樂錄成CD,用物超所值的價格賣到世界各地。

我之前看KAWS的資料時注意到,現在KAWS在二級市場上非常火。有個畫廊負責人張銀鏘說得很好:潮流藝術為什么受大眾喜愛?它的特征是"熟悉+意外=快時尚=流行",就是用簡單易懂的符號打造令人印象深刻的模式。這里的"超級符號"就是能讓人停止思考、摒棄理性的東西,比如文化符號、宗教符號、政治符號、品牌符號、明星符號。像"O"、"X"這種世界通用的符號,不需要深度思考,反而更容易受到大眾追捧。

徐魯青:這讓我想到日本藝術家奈良美智(或者說草間彌生)的發展路徑:他們是先被認可為藝術家,然后才開始大量復制作品進行商品化。但Labubu是相反的:先把東西商品化,等作品被大眾接受后,原作的藝術價值變得更高了,比如那幅丙烯畫。

潘文捷:王寧在采訪中說盲盒玩法不是他們發明的,從小浣熊干脆面卡片到日本扭蛋都有類似模式。他認為盲盒主要是強化購物體驗,用娛樂化方式做零售,但真正的核心還是IP本身。

不過我覺得不能忽視盲盒的多巴胺反饋機制和收集欲對銷售的促進作用。有意思的是為什么現代人這么容易對各種事物上癮?無論是短劇、小紅書還是可樂,總有一款能讓你上癮。

《運氣的誘餌》這本書研究拉斯維加斯賭博時發現,人們賭博不是為了賺錢,就像抽盲盒也不是為了物品本身,而是為了"繼續玩下去"的過程。當人們精神空虛時,上癮能讓他們暫時忘記現實處境,鄭也夫在《后物欲時代的來臨》中也提到類似觀點。

最后想說,稀缺性不一定代表藝術價值。隱藏款盲盒的稀缺是人為制造的(可以多生產但故意少生產),這和畢加索畫作的自然稀缺性不同。藝術品和潮玩都有金融化趨勢,但藝術品高價還包含了藝術史價值和技法這些藝術層面的因素。